[ad_1]

Contrôler. Dans un ouvrage marquant, l’économiste américain Harvey Leibenstein (1922-1994) a montré que si l’efficacité dépend de la quantité de capital et de travail investie, alors elle n’est pas le résultat d’une simple addition de ces facteurs : quelque chose de plus qu’une accumulation massive de biens d’équipement, la capacité des travailleurs à se mobiliser dans un projet porteur de sens détermine les résultats. C’est ce qu’il appelle « l’efficacité X » (Théorie générale de l’efficacité X et développement économique, 1976).

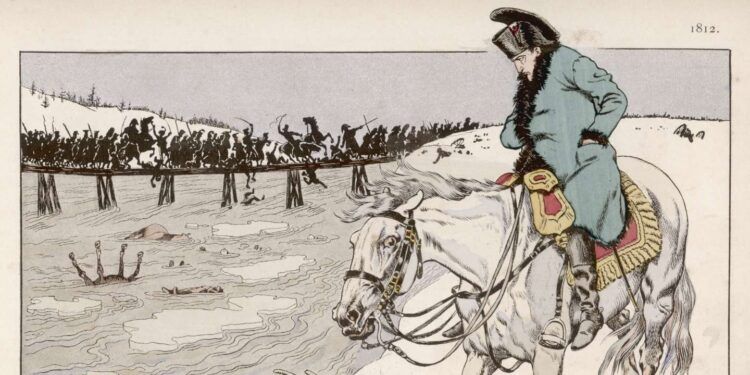

Il emprunta cette idée au grand écrivain russe Léon Tolstoï (1828-1910), qui dans son chef-d’œuvre Guerre et Paix (1867), développe des réflexions perspicaces sur les mécanismes de l’histoire et ce qui motive les mouvements fondamentaux dans les sociétés humaines. Analysant l’échec de l’invasion française de la Russie en 1812, il se demande pourquoi une telle concentration de moyens matériels et humains n’a pu empêcher la mort de la grande armée de Napoléon.

Il relève deux erreurs décisives, dont l’ampleur dépasse ce drame : la première est que la volonté du chef militaire et ses ordres suffisent à mettre en mouvement les masses qu’il commande ; en fait, c’est la volonté de milliers de personnes impliquées dans l’organisation des opérations, qui prennent des milliers de décisions à différents niveaux et, se concentrant plus ou moins consciemment sur l’idée d’un projet commun, assurent son succès.

La deuxième erreur est de négliger le rôle du sens moral de ces personnes, c’est-à-dire le sentiment d’agir collectivement pour une cause qui vaut la peine d’être assumée, de prendre l’initiative et de soutenir des efforts de longue haleine.

Un leader aveuglé par son inspiration

Faute de cette clarté, Napoléon croyait qu’il suffisait de donner des ordres à obéir, sans tenir compte du fait qu’en pratique leur traduction à différents niveaux était incohérente ; et que cette incohérence était due à une incompréhension tant des officiers que des troupes sur la raison de l’aventure militaire qu’ils entreprenaient, face à des ennemis qui eux-mêmes savaient qu’ils luttaient pour leur propre survie.

Napoléon croyait qu’il suffisait de donner des ordres pour être obéis, sans tenir compte du fait qu’en pratique leur traduction à différents niveaux n’était pas cohérente.

S’inspirant de Tolstoï, Leibenstein rappelle que la vie des affaires peut aussi souffrir de ces deux erreurs. D’une part, lorsqu’un dirigeant, aveuglé par son inspiration, se comporte comme si l’organisation n’était qu’une machine contrôlée par ses décrets et s’étonne que les choses ne se passent pas comme prévu, reprochant à ses employés l’incompétence plutôt que sa naïveté. .

Il vous reste 27,7% de cet article à lire. De plus uniquement pour les abonnés.

[ad_2]

Source link